家庭焙煎のやり方をAIに相談してみた(KALDI COFFEE ROASTER焙煎機)

相変わらずコーヒーの家庭焙煎を楽しんですます。

もうかれこれ10年以上。いまだに楽しい!

ここのところ焙煎機はKALDI COFFEE ROASTERを愛用です(これは6年目くらい)。

電動でコンロの上でドラムがただ回ってるだけ、

パラメーターは投入量と火力調整のみ、マックス200g、

というシンプルなマシンなのですが、だんだん癖もつかめてきて、

ますます楽しくなってきました。

5万円くらいで買ったのかな、余裕で元が取れた気がする。

我が家では浅煎りしか焙煎しないのですが、

こんな感じでやってるよーっというのを2023年版、2024年版と書きました。

なのですが、最近はちょっとガラッと変えてみようかなと思って、

今っぽくAIと相談してみました。

以下、めちゃくちゃ長いけど、たぶん誰の役にも立たない話。

AIと相談する最近の我が家の浅煎りコーヒー焙煎

過去10年は独学というか趣味の実験を楽しむのが最大目的だったので、

「専門の人に答えを聞いちゃったら面白さが減っちゃうわな〜」っと、

できるだけ情報を見ない・聞かない・調べない(自分の舌だけで判断する)ように、

のんびり〜っとやってきたんだけど、

ここらで一旦やり方を変えるのも楽しいかなと、

2024年末くらいからはAIと相談しながらやってます。

結果的に、AIが「最適にするならこうするといいよ」と出してきた方法と、

ここ2年くらいで試してたやり方は似たような感じだったんだけど、

というか、好みの味が決まってれば(浅煎りしかやらないから好みの幅が狭い)、

必然的に同じ方向性のところへ収斂するのかもしれないですね。

でも感覚でやってたのを理屈で返してくれるので、

よりスッキリ理解できるのでAIって便利ね〜って話。

どういうやり取りしてるかは超絶長くなるので省きますけど(むしろここが重要)、

こんな感じでAIが答えてきたよ、という結果だけ以下に載せておきます。

(何の役にも立たないと思うけど、後で見たら何かになる、かも?)

投入量150g/8分焙煎の場合

1. 予熱・準備

予熱温度と予熱時間

- 目標:ドラム内部を約215℃~220℃に予熱

- 時間:3~5分程度

※均一な熱状態を確保することで、豆投入後の温度低下(チャージロスト)を最小限に抑えます

生豆の投入量

バッチ容量(MAX200g 機種)の70~75%、約140~150gを目安

※均一な熱伝導と豆同士の摩擦による均一加熱を促すため

2. 焙煎プロセス(全体で約7~8分/浅煎りの場合)

(A) ドライングフェーズ

- 目的:生豆内の水分を均一に蒸発させ、豆全体の加熱基盤を整える

- 目安温度:チャージ直後は豆温度(BT)が急激に下がるが、約3分かけて豆温度を約150℃~155℃まで回復

- 火力調整:初動は予熱状態を維持するため高め(100%に近い状態)にし、豆が均一に分散したら約80%前後へやや抑える

- 香り:生豆特有の草臭さが次第に薄れ、温かみのある穀物・パンのようなニュアンスが現れ始める

- 色:まだ生豆の緑味は残るが、徐々に黄味が出てくる

(B) メイラード反応フェーズ

- 目的:糖とアミノ酸の反応で、豆に明るい酸味とフルーティーな風味、軽やかなトースト感を形成

- 目安温度:ドライングフェーズ終了後、約155℃から始め、徐々に温度を上げながら約205℃前後まで到達

- 所要時間:約3~3.5分

- 火力調整:中火〜やや中火(約60~70%)で、温度上昇を穏やかに管理

- 観察ポイント:フルーティーな花や柑橘系の香りが出始め、豆表面が均一な薄茶色に変わる

- 注意:この段階で豆本来の明るい酸味をしっかりと保つことが重要

(C) デベロップメント(仕上げ)フェーズ

- 目的:最終的な風味のバランスを整え、豆に十分なキャラメル化とわずかなボディ感を与える

- 目安温度と時間:温度は約205℃~214℃(ファーストクラック発生点)まで、50~60秒程度の短い時間で上げる

- ※ファーストクラックが214℃付近で発生するため、このタイミングを逃さず、すぐに火を落としてローストを終了する

- 火力調整:この段階では急激な温度上昇を避けるため、火力を低く(約50%前後)抑えつつ、均一な加熱を狙う

- 観察ポイント:豆が「パチパチ」と軽快にハゼ始める音が確認できたら、即座に焙煎停止の判断を行う

- 色:均一なライトブラウンで、表面に過度な焦げ色が付く前の状態

3. 排出&急速冷却

排出タイミング

ファーストクラック(約214℃付近)が確認された直後(50〜60秒)に焙煎を終了し、豆を直ちに排出

*全体焙煎時間の10~15%

*上記は8分焙煎デベロップメント比率12%で計算冷却方法

豆をザルや冷却トレイに移し、扇風機や手うちわを用いて2~3分以内に急速に室温まで冷却

※余熱による焙煎の進行を防ぐため、迅速な冷却が必須

4. エイジング(豆の熟成)

エイジング期間

焙煎後、風味のバランスが最も安定するのは24~48時間程度

※この期間、ガス抜きを十分に行い、豆内の二酸化炭素が抜けることで、明るい酸味とフルーティーな風味が際立ちます

投入量100g/6分焙煎の場合

1. 予熱・準備

予熱温度と予熱時間

- 目標:ドラム内部を約210℃~215℃に予熱

- 時間:3~5分程度

※均一な熱状態を確保することで、豆投入後の温度低下(チャージロスト)を最小限に抑えます

生豆の投入量

生豆100gを使用

*豆は事前に室温(または一定温度)で保管し、投入前にホッパーにセットしておく

2. 焙煎プロセス(全体で約6分/浅煎りの場合)

100gバッチでは、投入時の豆温度(BT)の急激な低下が大きくなるため、

150gバッチよりも、最初の火力はやや低め(約70–80%)に設定。

豆がドラム内に均一に広がったら、安定した加熱を狙う(A) ドライングフェーズ

- 目的:生豆内の水分を均一に蒸発させ、豆全体の加熱基盤を整える

- 目安温度:チャージ直後は豆温度(BT)が急激に下がるが、約2~2.5分かけて豆温度を約150℃~155℃まで回復

- 火力調整:豆同士の接触が少ないため、均一に水分が抜けるよう、火力を低め(約70–80%)にし、加熱をやや緩やかに行う

- 香り:生豆特有の草臭さが次第に薄れ、温かみのある穀物・パンのようなニュアンスが現れ始める

- 色:まだ生豆の緑味は残るが、徐々に黄味が出てくる

(B) メイラード反応フェーズ

- 目的:豆内の糖とアミノ酸の反応により、明るい酸味とフルーティーなノートを形成

- 目安温度:ドライングフェーズ終了後、約155℃から約205℃へと、徐々に温度を上昇させる

- 所要時間:約2~2.5分(150g時の2.5~3分よりも短め)

- 火力調整:中火〜やや中火(約60~70%)をキープ、少量のため、温度上昇が速く進むのを防ぐため、火力をやや控えめに

- 観察ポイント:フルーティーな花や柑橘系の香りが出始め、豆表面が均一な薄茶色に変わる

- 注意:この段階で豆本来の明るい酸味をしっかりと保つことが重要

(C) デベロップメント(仕上げ)フェーズ

- 目的:最終的な風味のバランスを整え、豆に十分なキャラメル化とわずかなボディ感を与える

- 目安温度と時間:温度は約205℃~214℃(ファーストクラック発生点)まで、40~45秒程度の短い時間で上げる(150gの場合よりも短縮)

- ※ファーストクラックが214℃付近で発生するため、このタイミングを逃さず、すぐに火を落としてローストを終了する

- 火力調整:この段階では急激な温度上昇を避けるため、火力を低く(約50%前後)抑えつつ、均一な加熱を狙う

- 観察ポイント:豆が「パチパチ」と軽快にハゼ始める音が確認できたら、即座に焙煎停止の判断を行う

- 色:均一なライトブラウンで、表面に過度な焦げ色が付く前の状態

3. 排出&急速冷却

排出タイミング

ファーストクラック(約214℃付近)が確認された直後(40〜45秒)に焙煎を終了し、豆を直ちに排出

*全体焙煎時間の10~15%

*上記は6分焙煎デベロップメント比率12%で計算冷却方法

豆をザルや冷却トレイに移し、扇風機や手うちわを用いて2~3分以内に急速に室温まで冷却

※余熱による焙煎の進行を防ぐため、迅速な冷却が必須

4. エイジング(豆の熟成)

エイジング期間

焙煎後、風味のバランスが最も安定するのは24~48時間程度

※この期間、ガス抜きを十分に行い、豆内の二酸化炭素が抜けることで、明るい酸味とフルーティーな風味が際立ちます

まとめ

ってな感じで、KALDI COFFEE ROASTERを使う浅煎り好み限定の話でした。

ちなみに、ここまで書いておいてアレですけど、

すでにこのやり方とは違うやり方を試し始めました。

4ヶ月くらいAIと相談しながらやったけど、なんか違うなーって。

ってこれまでの話はなんだったんだ!ってことになっちゃうけど。

実験ってのはそんなもんですよね。それが楽しい。

焙煎する時って時間とか温度とか火力とか投入量とか排出のタイミングとか、

パラメーターがいくつかあって、それひとつ変えたらどういう理屈でどう変化するの?

みたいなのを何回もやって飲んで覚えてまた試してを繰り返すんだけど、

この無限パターンを家庭でやると超大変(豆が出来すぎ問題ね)。

AIはその辺をうまくシミュレーションしてくれるので、助かりますね。

そしておそらくそれを日々やってるのがプロのコーヒー屋さんで、

やっぱり凄すぎる!という結論になるよね(なので家庭焙煎は別物)。

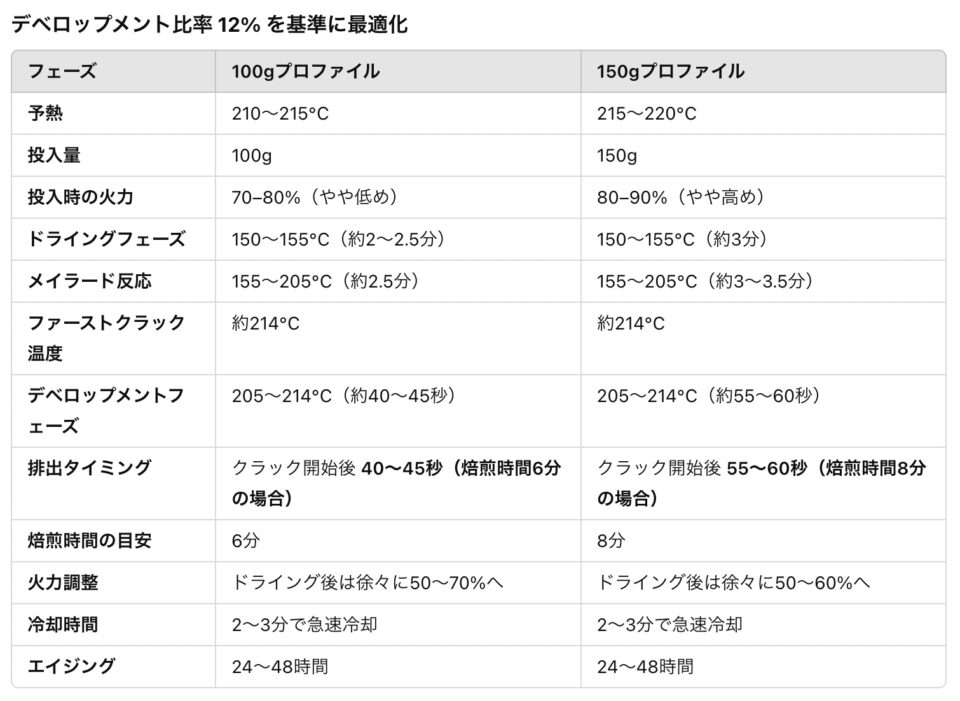

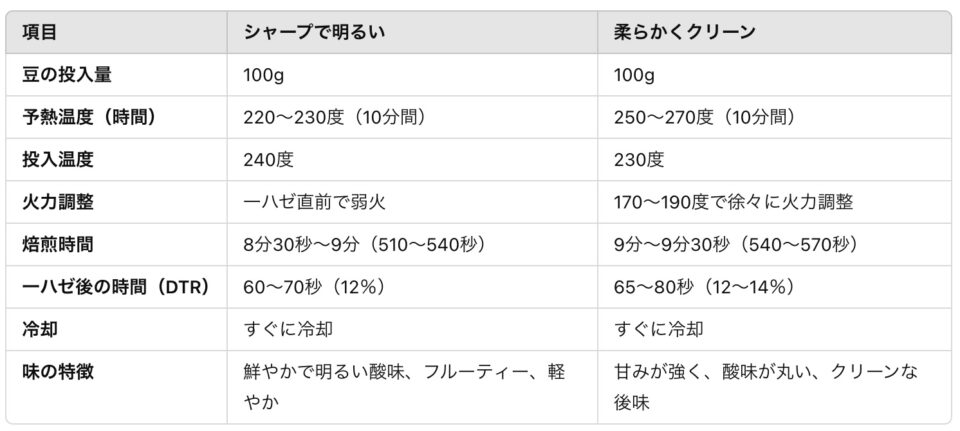

ちなみにAIがさらに別パターンで出してきた、まとめの表。

実際にこの通りにやろうと思っても

(というかアナログ機械なのでその通りピッタリにはいかないけど)、

豆の種類によっても天候によっても結果が違うので、

結局は勘とか五感で感じるとか、そういうのが大事ね、っていう話。

理屈は聞いたら徹底的に返してくれるAI時代には、

人間としての本能というか感覚を伴う趣味ってすっごくいいですね〜。

家庭焙煎、ますます楽しくなってきた!

ブログやホームページ始めませんか?